よませ温泉スキー場に行って、初測定しました。毎年初回は、予想外のアクシデント続発なのですが、今年もアクシデントありました。

STA25は、板全体がセンサと基板ボックスで埋まる状態なのでアンテナを目立たなくするために低くセットしたのでいけませんでした。

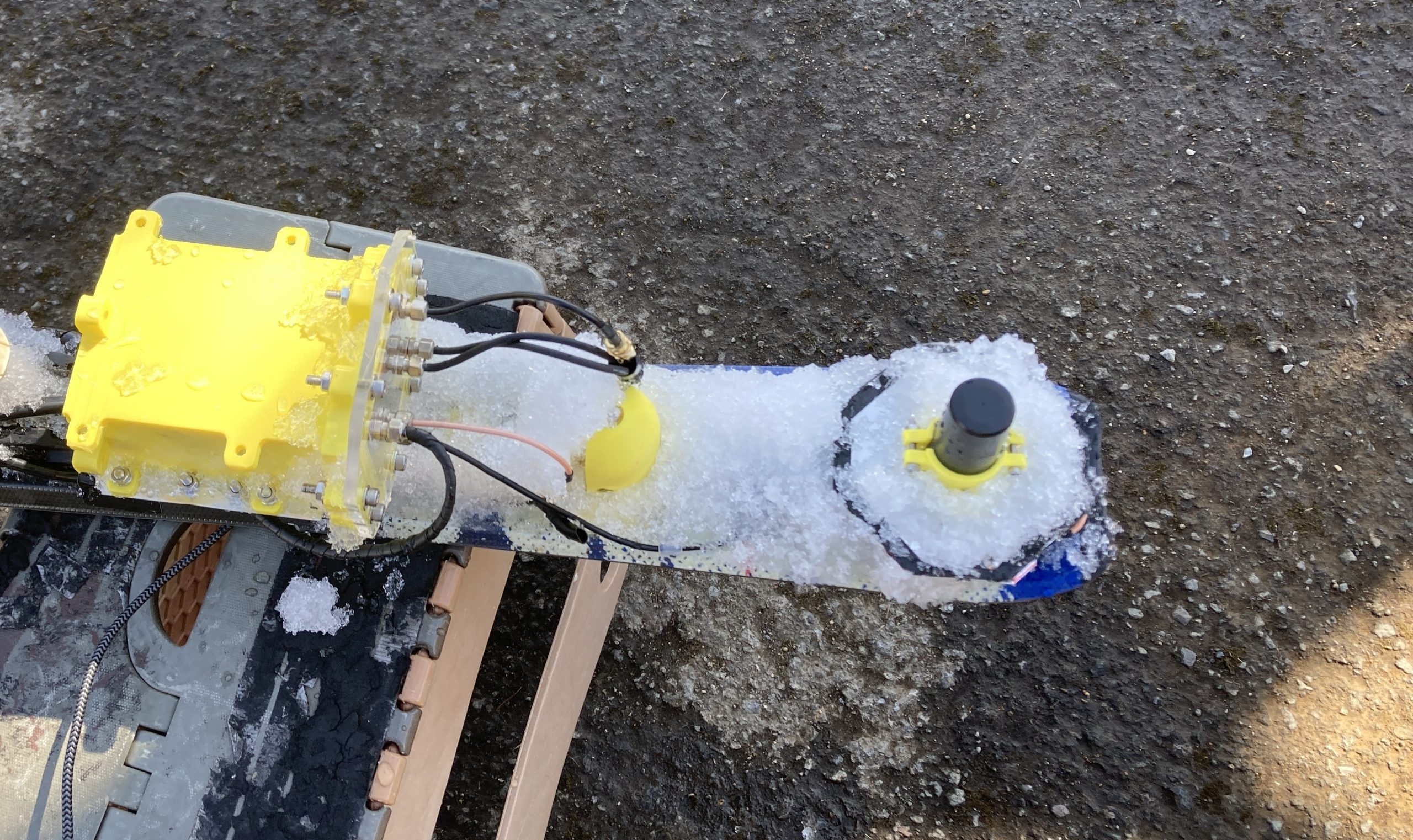

後ろアンテナが雪で埋もれてしまっていて、ほとんどFIXできてなくてRover後のデータが没になりました。しかし、トップとセンターのアンテナは無事でしたので、例年通りにRTK MovingBaseのデータがとれて、更に前後のたわみセンサも無事動作してくれたので

所望の結果がでましたので、昨年に続いてSTA25もほぼ成功のきざしがみえてきてよかったです。

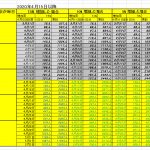

●データ速報

①前後たわみセンサの新規追加で得られたデータ

Xに速報だしてます。https://x.com/shinshu_makers/status/1901918516506505368

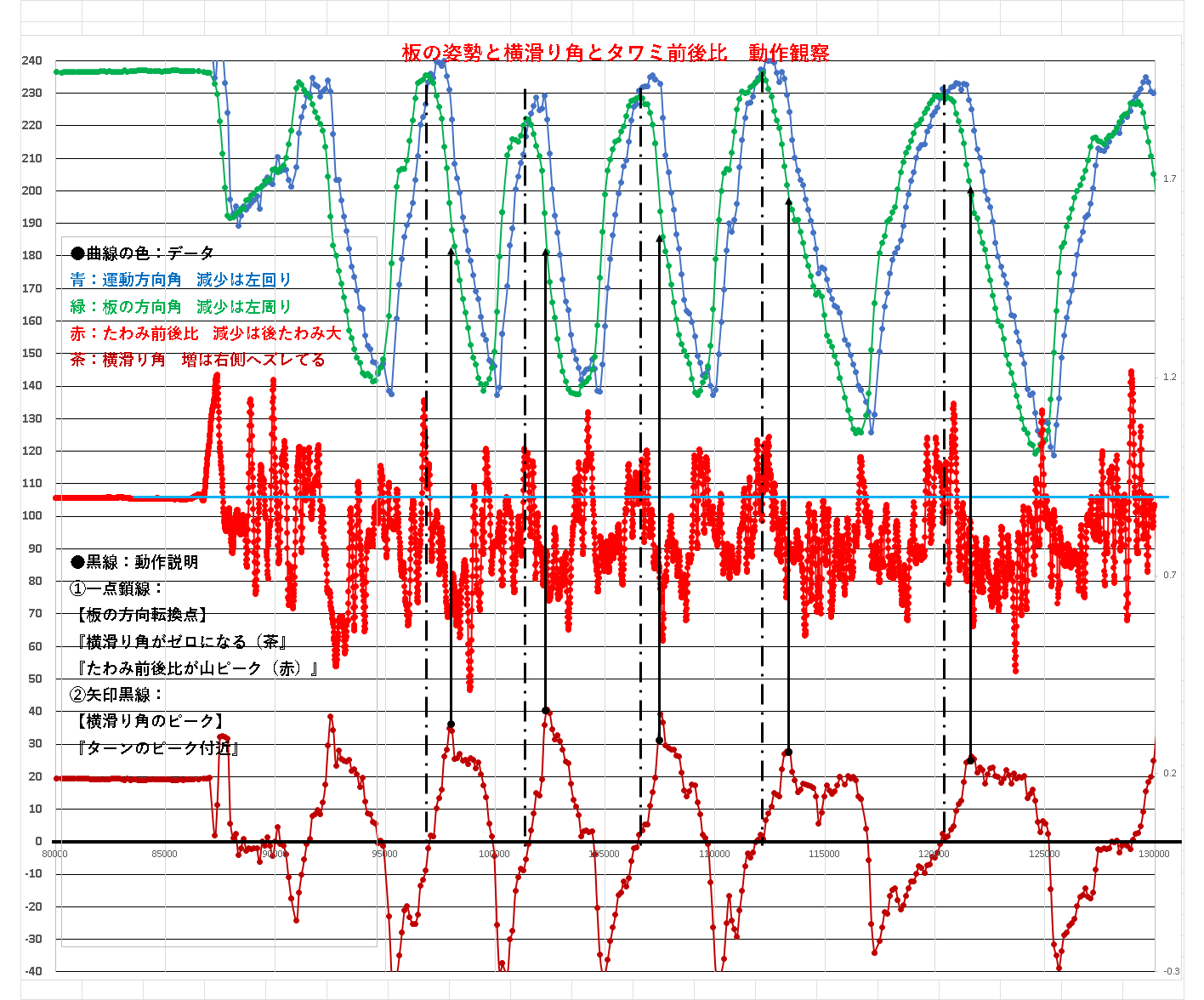

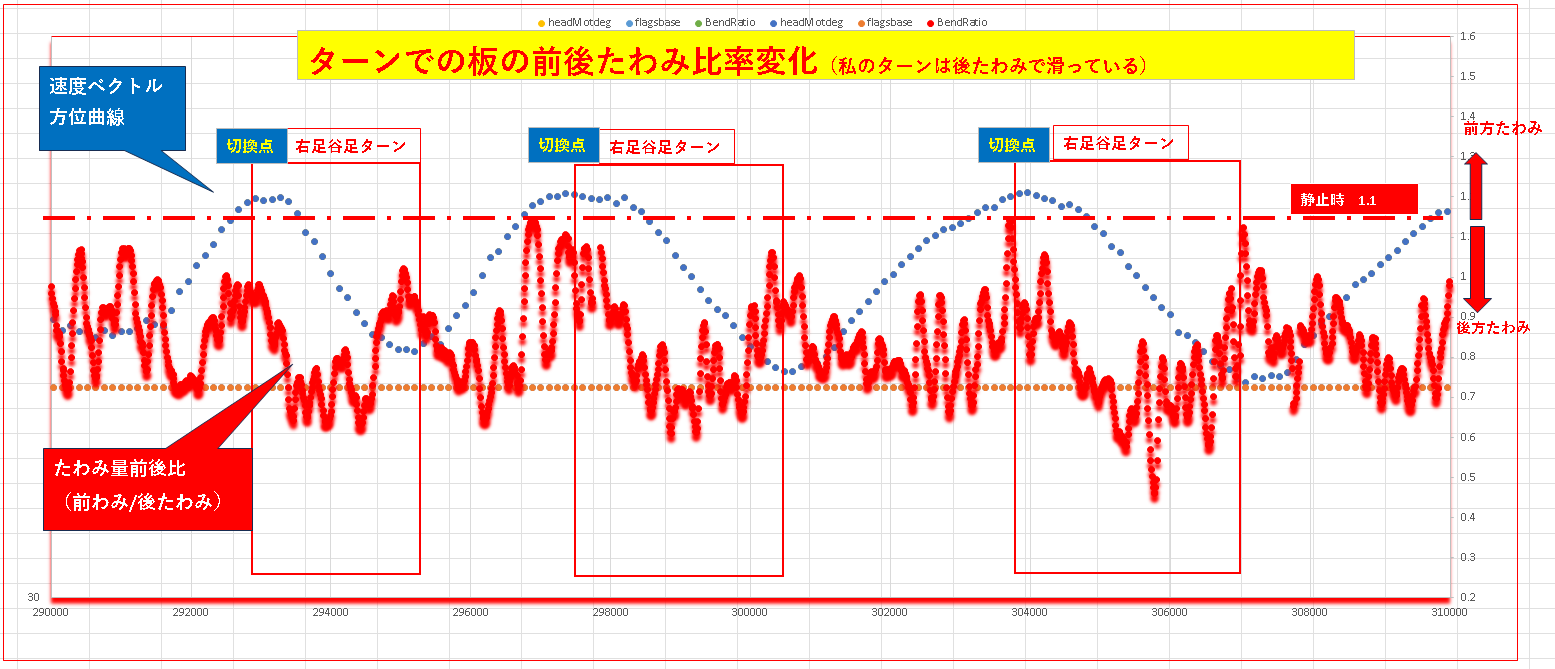

タワミセンサの前後の出力比率で前後バランスをみようとしたグラフです。

私の場合ですが、後に乗っている様子がみられました。ターン前半谷回りまで後ろのたわみが増加していき

ターンのピークから前たわみが増えていくというスキーターンでの板への負荷方法でした。

これは、通常のスキーターンと真逆で、いけないすべりの見本だと思います。

何故自分が後のりしかできないのか、追及していかないと上達できません。

②板の方向角から横滑り角とたわみ

板のずらしをみれるのはSTAのメイン測定項目ですが、今年も無事測定できてます。しかし、テールのアンテナが雪で埋もれて

受信できなかったので、トップとセンタのアンテナ間の方向角です。

ここで、気づいたのですが、ターンの横滑り角のピークは、headMotとHeading角の交点になるのですがその交点が

Heading角のピークである点です。あたりまえですが、Heading角のピークをとらえることがスキー運動の重要なポイントであると発見しました。今までは、headMotのピークを中心に解析してきたのですが、heading角中心に解析するようにしてみます。

●アクシデント1

後ろアンテナが雪で埋もれてしまって、電波受信できなくなった。止まっているときはFIXしていたのに、滑りだすと全然ダメになるので滑り終えてみると、雪が後部に集中してへばりついていて、グランドプレーンが埋もれてました。

センターとトップのアンテナは、雪に埋もれてないので、滑り方として後ろ横ズレさせて滑っているので、雪が後部にたまり易いのだと判断しました。

前のアンテナはさほど雪がついてませんので無事RTKできました。

センターアンテナは雪が全くついてなかったので、高くしないとダメだということで翌日に改造しました。

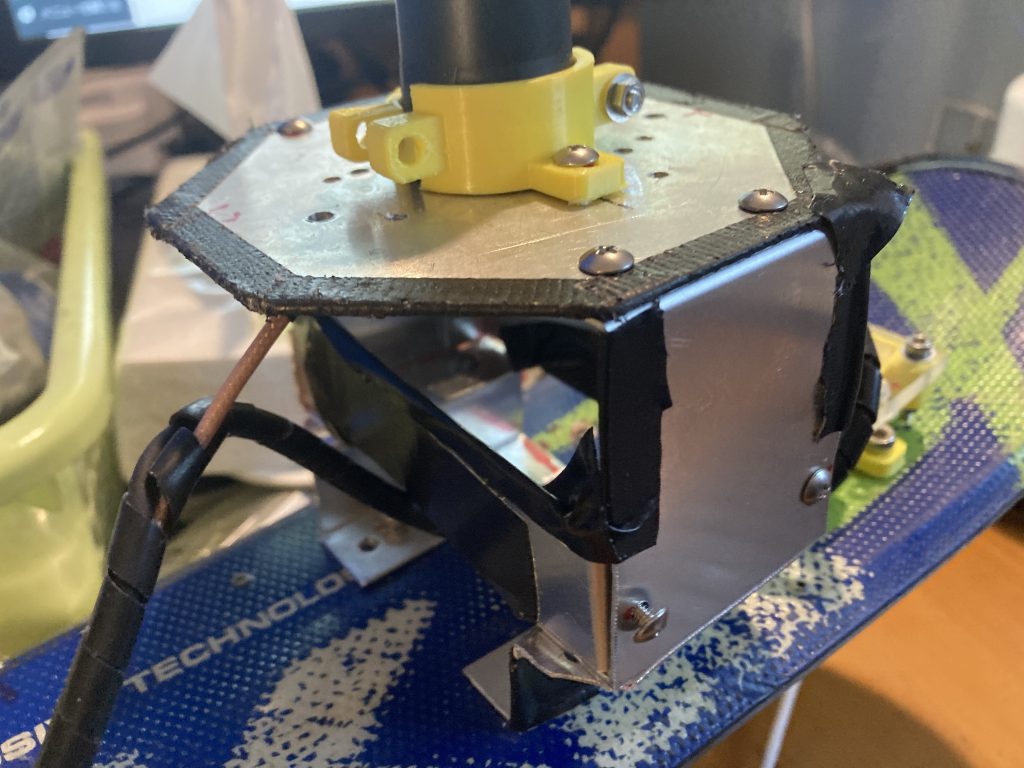

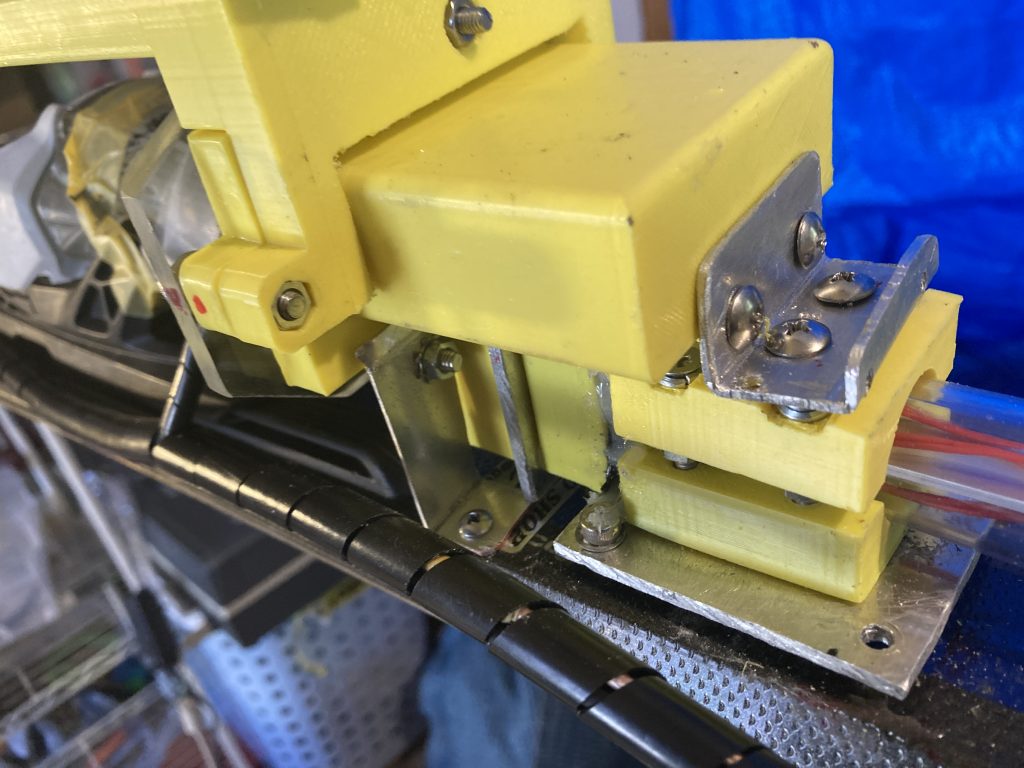

翌日にアルミ板をまげて足を作ってアンテナを高くしました。

後部アンテナ台 アルミでしっかり作りました。

前部アンテナ台も同様に1mmアルミ板で作りました

アクシデント2: センターアンテナの台座が折れた。リフトに乗るときにアンテナをぶつけて台座が折れてしまった。

構造的に、片持ち梁で、肉が薄い部分にぶつけたときに応力がかかりすぎて折れました。

翌日に折れた部分をシリコーン充填剤で埋めて、補強のために、片持ち梁構造でなく3か所でアルミ板で北洋しました。

●以後

3月末までに近場スキー場閉まってしまうので、集中して測定にでかけます。

4月中旬からは、小賀坂スキーの横田様にテストライドしていただく予定なので、

プロの滑りのデータとれますので、楽しみです。